EaN s’est plongé dans les articles critiques écrits par Maurice Nadeau de 1952 à 1965, principalement pour sa revue Les Lettres Nouvelles, moment où naît une nouvelle pensée de l’écriture et où le critique, en pleine guerre d’Algérie, s’ouvre aux littératures étrangères.

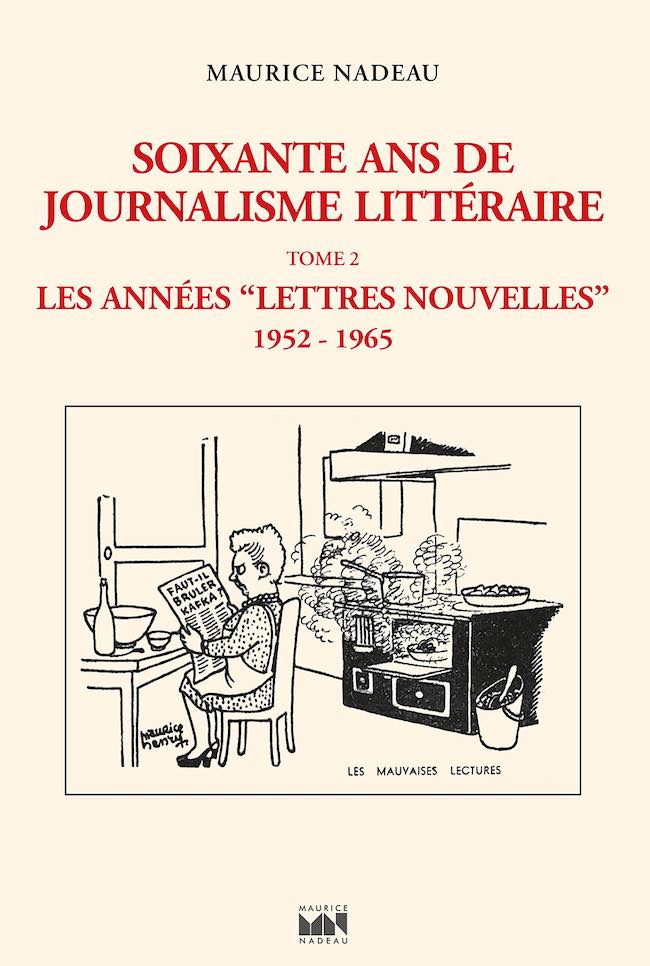

Maurice Nadeau, Soixante ans de journalisme littéraire. Les années « Lettres Nouvelles », 1952-1965. Préface de Tiphaine Samoyault. Maurice Nadeau, 1 600 p., 39 €

« Dans Combat, mais aussi dans les journaux trotskistes auxquels il apportait sa plume et son soutien, il tenait l’équilibre entre la défense d’une littérature engagée et la promotion d’une littérature exigeante et moins directement branchée sur la réalité. » Dans sa belle préface, Tiphaine Samoyault insiste sur l’indépendance de Maurice Nadeau. D’une certaine manière, Maurice Nadeau est « devenu Nadeau ». Surtout, il cumule désormais trois emplois : critique ; directeur de revue (aidé au départ par Maurice Saillet et Adrienne Monnier, puis par un comité après 1959 dont font partie Jean Duvignaud, Édouard Glissant, Jean-Jacques Mayoux, Albert-Marie Schmidt, Bernard Pingaud et la secrétaire de rédaction, Geneviève Serreau) ; enfin éditeur chez Corréa et Julliard, puis Denoël. Nadeau continue également de collaborer à des journaux (L’Observateur, L’Express) et à d’autres revues. Il y rend souvent compte des mêmes livres. Membre de jurys, il garde un œil caustique sur les prix littéraires.

Expression, création et art

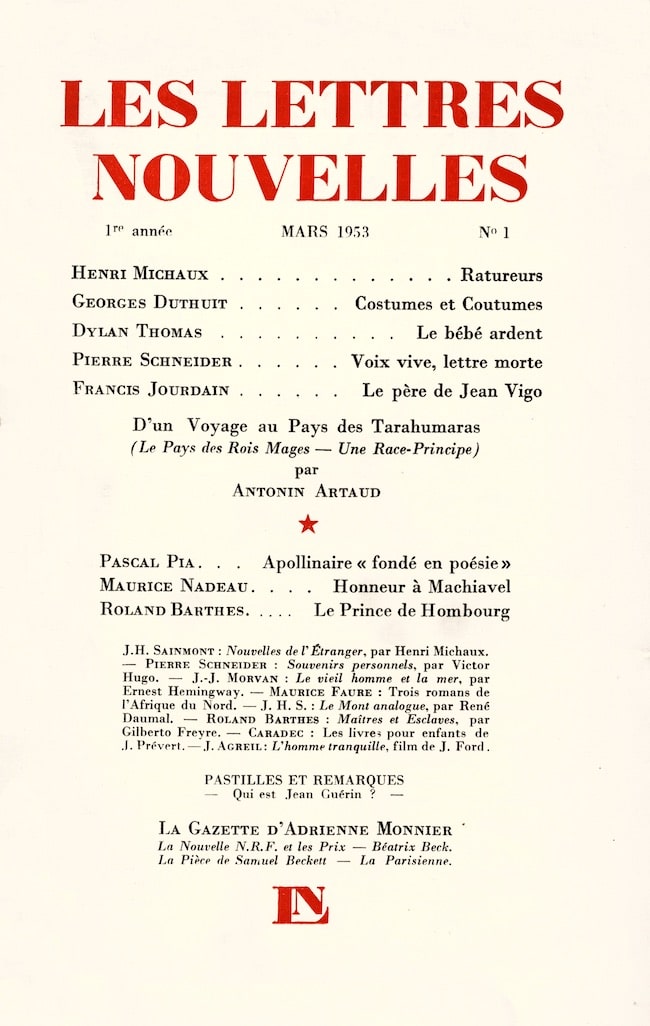

Trois grandes rubriques se partagent chaque numéro des Lettres Nouvelles : « Textes d’auteurs », « Notes de lecture », « Variétés ». Soixante-huit numéros paraissent mensuellement puis, en 1959, la revue devient hebdomadaire avant de revenir à un rythme mensuel et de se dissoudre dans la collection chez Denoël. On ne peut donc réduire le Nadeau des Lettres Nouvelles aux 350 articles qu’il signe et que rassemble ce volume. Les sommaires ici reproduits sont aussi prodigieux que les articles, ils sont à eux seuls une œuvre. Ils nous donnent à voir que sans Maurice Nadeau notre bibliothèque serait différente.

En 1958, dans un article sur la critique, Nadeau note : « Il faut que je confesse un trait particulier : les jugements qu’on porte sur moi ne m’atteignent pas. Je ne possède pas suffisamment d’imagination pour penser que les miens puissent blesser. Breton, Mauriac, Paulhan, d’autres seigneurs de moindre importance, m’ont, disons, tancé publiquement, sans que cela me fasse ni chaud ni froid ». Le dessin de Maurice Henry reproduit sur la couverture du premier tome montrait Nadeau ferraillant dans le champ des revues en 1952, aux côtés de la NRF de Jean Paulhan, un peu l’ennemi intime, contre La Table Ronde, La Parisienne, François Mauriac et Jacques Laurent. Il faut surtout y adjoindre Aragon et Les Lettres françaises. Des alliés ? Esprit, Le Mercure de France, Critique, Les temps modernes. Sans cette conscience du champ des revues, on ne peut comprendre l’éditorial qui ouvre Les Lettres Nouvelles : Nadeau y définit la littérature – du plus général au plus singulier : « la littérature est expression […] de l’homme qui écrit, cela va sans dire et, au-delà, expression de tous les hommes […] La littérature est création […] elle répugne autant à s’établir dans les musées et les académies qu’à fournir des mots d’ordre pour l’action immédiate. La littérature est art […] forme d’expression liée à une technique […] son absence est l’absence même de la littérature ». Une définition renouvelée dans des « Explications aux abonnés » en mars 1958 et en 1959 lors du passage à l’hebdomadaire.

Autrement dit, Nadeau définit une politique littéraire, une stratégie dans le champ des revues au long de ces années 1952-1965 qui voient non seulement se modifier les rapports entre politique et littérature (et la seconde peut-être absorber la première ?) mais aussi la politique et la littérature elles-mêmes. 1953 marque la fin de l’après-guerre, de la mort de Staline, en mars, fortuitement contemporaine du premier numéro, que suit le vingtième congrès du PC soviétique et Budapest en 1956, à la guerre d’Algérie et au retour du général de Gaulle, enfin au Manifeste des 121. C’est une double crise, celle du communisme et d’une décolonisation encore inachevée. Elles se chevauchent, mais la première domine les Lettres Nouvelles mensuelles, la seconde les Lettres Nouvelles hebdomadaires.

Du côté de l’écriture, la « nouvelle littérature » est plus que jamais dominée par Samuel Beckett et les « dissidents du surréalisme » auxquels il faut adjoindre Henri Michaux (peut-être l’auteur le plus présent au sommaire de la revue). Une nouvelle manière de penser la littérature, incarnée par Le degré zéro de l’écriture de Roland Barthes, naît en France. D’autres vont la faire : le « nouveau roman », mais pas seulement. Enfin, Lettres Nouvelles est synonyme de littérature étrangère (« combien de nos compatriotes connaissaient ou avaient lu, avant que nous les ayons publiés, Walter Benjamin, Hermann Broch, Robert Musil, César Vallejo, voire Tibor Déry, Marek Hlasko, Miroslav Krleža ? », demande Nadeau en 1959), laquelle, au terme de la période, alors que l’URSS se « dégèle » et que la littérature se décolonise, devient véritablement internationale.

Au hasard des parutions, le premier tome nous menait de Trotsky à Camus, le second de Camus et sa « morale du juste milieu » à Trotsky, « le prophète désarmé » selon Isaac Deutscher. « Dès mes jeunes années, je puis dire dès mon enfance je rêvais de devenir écrivain », dit le fondateur de la IVe Internationale dans Ma vie, « une œuvre unique dans le genre autobiographique et peut-être dans toute la littérature ». Le livre de 1930 paraît en France en 1954, dans une collection dirigée par Sartre, et Maurice Nadeau y consacre plusieurs articles.

Combat continue

Ce volume s’ouvre sur l’année 1952, année de transition entre Combat et Les Lettres Nouvelles. On pouvait résumer les années « Combat » comme celles où l’auteur de l’Histoire du surréalisme attendant André Breton de retour des États-Unis voyait arriver… Samuel Beckett. Le panthéon de ces années reste inchangé : Gide « à n’en plus finir », qui vient de disparaître et dont Nadeau reparle à chaque occasion, et Martin du Gard qu’il célèbre en 1956 lors de son entrée dans la Pléiade, « génie tranquille qui avait pris pour unique modèle l’immense Tolstoï, celui de Guerre et Paix », Paul Léautaud, « l’homme de lettres par excellence », évoqué à toutes les occasions possibles. Selon Nadeau, Léautaud aurait fait le « critique idéal ». Le mépris d’Aragon subsiste malgré la littérature, « cet écrivain au talent multiforme, qui fit penser à Drieu la Rochelle avant de ressembler à Cocteau » (à propos du Roman inachevé). Subsiste aussi la passion pour Céline malgré la politique : « Là-haut sur la terrasse d’Elseneur, enfermé, comme dit Milton Hindus, dans son mensonge comme un abcès dans son pus, il n’a pas fini d’empoisonner l’humanité » (Nord le fascinera en 1958). Comme la tendresse pour Sartre, son voisin de palier des Temps modernes aux éditions Julliard, 30 rue de l’Université.

La rupture avec André Breton est devenue définitive après l’affaire du faux Rimbaud (La chasse spirituelle) : « rien de plus concerté, de plus attendu dans l’apparente incohérence des images qu’une phrase de Breton, et à la fin, rien de plus stéréotypé ». Elle affleure sans cesse, comme à propos du Rivage des Syrtes de Julien Gracq : « Tout cela est délicieusement désuet et d’une rhétorique écolière. Un surréaliste qui écrit comme un professeur, c’était là le lauréat idéal ». Benjamin Péret l’admiré meurt en 1959. L’ont remplacé les « dissidents du surréalisme », au premier rang desquels Michel Leiris. « À la façon des autres qui reprennent leur liberté entre 1927 et 1930 : Artaud, Desnos, Prévert, Queneau, Limbour, l’inspiration profonde du mouvement reste vivante en lui. […] il ne diffère pas des autres fortes individualités du mouvement qui deviendront elles-mêmes, chacune dans leur sens, après s’être séparées de Breton. Tout comme elles, il retire du surréalisme ce qu’il lui a apporté sans s’en douter, la poésie pratiquée en commun l’ayant aidé à découvrir ses propres ressources, et le besoin de les faire fructifier ne s’accommodant plus de certain exercice codifié et terrorisant, de la littérature. Michel Leiris, comme Proust, aboutit bien à un “produit” artistique, mais alors que Proust se résume dans ce produit dévorant qui constitue sa tombe, l’œuvre en cours (ou comme disent les Anglais, the work in progress) de Michel Leiris se pose sous ses pas comme un perpétuel tremplin d’où il saute à pieds joints dans la vie ». En cinq livraisons, on peut lire dans la revue un livre sur Michel Leiris et la quadrature du cercle qui paraîtra en 1963. Antonin Artaud, lui, est sans relâche célébré et défendu, y compris au tribunal contre sa famille qui veut empêcher la publication de ses Œuvres complètes. De Henri Michaux, il suit de très près et avec admiration les explorations mescaliniennes.

Après Breton et les surréalistes, qui ? Yves Bonnefoy, dès Du mouvement et de l’immobilité de Douve en 1953. Il le compare à Scève, Valéry, Michaux, Pétrarque, Rimbaud… « Avec lui quelque chose finit : le règne surréaliste de l’image, la gratuité et l’hermétisme ; quelque chose d’autre commence que nous ne connaissons pas encore. La preuve est faite que nous en avons fini tant avec les logogriphes qu’avec les lâchers de papillons. Il faut marquer d’une pierre blanche l’avènement d’Yves Bonnefoy et le nouveau départ qu’il fait prendre à la poésie moderne […] la plupart de ces jeunes poètes, après avoir été fortement influencés par le surréalisme, se sont dépris des facilités qu’il offrait, ont à peu près abandonné l’“image” ou le cri pour retrouver le chant, la rhétorique et dans certains cas l’éloquence ».

Samuel Beckett règne plus que jamais. De L’innommable, Nadeau écrit en 1953 : « Lautréamont niait les Chants de Maldoror par les Poésies, Rimbaud les Illuminations par son aventure au Harar, Artaud la poésie par le cri nu. Avec Samuel Beckett, la négation triomphante s’installe à l’intérieur de l’œuvre même et la dissout dans un brouillard d’insignifiance à mesure qu’elle se crée, si bien qu’à la fin, non seulement l’auteur n’a rien voulu dire, mais n’a effectivement rien dit. Le son de sa voix dans nos oreilles c’est notre propre voix, enfin trouvée ». Et de Comment c’est, en 1961 : « Est-il possible de progresser dans le néant ? Il faut le croire puisque, partant toujours d’un point situé plus bas que ses bases de départ antérieures, il aboutit à un “no man’s land” encore plus désert. » Quelque part entre Beckett et les dissidents, « la quête, longue, patiente, scrupuleuse de Maurice Blanchot […] ressemble à un investissement progressif de ce rien central, cerné de tous côtés, réduit de toutes parts, prisonnier, et prisonnier qu’il faut forcer à l’aveu ». Celle aussi de Georges Bataille, de Pierre Klossowski, de Louis-René des Forêts, de Jean Reverzy, de Louis Calaferte. Au début et à la fin de la période, il y a deux livres-bilans : Littérature présente (1952) et Le roman français depuis la guerre (1963).

De façon plus surprenante, Nadeau dit sa dette à Alain, « notre Montaigne ou notre Platon », dont il recommande Histoire de mes pensées. Il célèbre aussi Michel Alexandre, son disciple et éditeur. Et lisant deux « transfuges », dirait-on aujourd’hui, il livre au lecteur des fragments d’une Esquisse d’une socio-analyse presque à la manière d’un Pierre Bourdieu, à l’occasion de La foi difficile de Jean Guéhenno (1957) : « Je nous revois, fils d’ouvriers, de paysans, de petits fonctionnaires, destinés à faire des instituteurs » (en 1958, il rendra hommage à son maître à l’École normale d’instituteurs, Henri Besseige). Et en 1960, lors de la réédition d’Aden Arabie de Paul Nizan préfacé par Jean-Paul Sartre aux éditions Maspero : « pour nous, étudiants pauvres, “ceux de la rue d’Ulm” faisaient partie de la classe supérieure, du gratin. Leur révolte ne nous paraissait pas sérieuse ».

Les fleurs de Barthes

Aux deux extrémités des années Lettres Nouvelles, passent Marcel Proust (Contre Sainte-Beuve paraît seulement en 1954) et Gustave Flaubert (« Il arrive à Flaubert une curieuse aventure posthume : il devient à la mode », écrit-il en 1963), qui permettent à Nadeau de préciser sa pensée critique : « le critique d’aujourd’hui n’opposera pas la méthode de Sainte-Beuve aux intuitions de Marcel Proust. L’un va de l’écrivain à l’œuvre, l’autre de l’œuvre à l’écrivain comme si l’aller simple épuisait toutes les joies du voyage. Pourquoi se priver de celles que peut donner, sous toutes ses formes et à toutes les allures, l’aller et retour ? » Quant à Flaubert, « de jeunes écrivains vont jusqu’à l’appeler “le Patron” […] nous pouvons lire en édition courante une de ses œuvres de jeunesse : la première Éducation sentimentale ». Un bel article lui est consacré, et Nadeau publiera un Gustave Flaubert écrivain en 1969.

Nadeau critique est souvent proche du Sartre de Situations 1 (par exemple dans son article sur Le vieil homme et la mer : « Un triomphe de la technique »). Mais le grand évènement de pensée est la parution du Degré zéro de l’écriture dans la collection « Pierres vives » aux éditions du Seuil, dans lequel Barthes reformule ses articles de Combat : le concept d’écriture entre langue et style noue le Sartre de Situations 1 au Sartre de Situations 2 et permet de repenser autrement la trilogie expression, création et art : c’est dans la forme que réside l’engagement. Roland Barthes, « un essayiste qui tranche aujourd’hui sur tous les autres », « c’est un peu le Descartes qui succède aux scolastiques », dit Nadeau : « Au lieu d’une réflexion abstraite sur un objet mal défini, réflexion qui aboutit au contraire de ce qu’on voulait démontrer (comme chez Paulhan) ou qui heurte l’évidence courante (comme chez Blanchot), Barthes […] est mené naturellement à relater une histoire et, cette histoire tracée, à se demander si elle n’a point de relations avec l’histoire des sociétés ». L’éloge se clôt sur une objection à la manière de Marx parlant de la persistance de l’art grec : « un Rabelais, un Diderot, un Stendhal, quels qu’aient été leurs problèmes particuliers, et fussent-ils tenants d’une “écriture unique”, sont des acteurs de notre histoire présente au même titre et souvent plus que beaucoup de nos contemporains. S’il y a évolution des formes littéraires, elles ne disparaissent jamais tout à fait à l’intérieur d’un problème d’écriture ». Du même Barthes, il célèbre le Michelet par lui-même et les Mythologies en 1957, pour l’essentiel parus dans la revue. « Tout au plus exprimerais-je la crainte de le voir déboucher un jour, par une systématisation trop poussée, par une conception étroite de “l’engagement”, dans un “terrorisme” réducteur. Cette crainte ne compte pas auprès de l’énorme service qu’il nous rend, du plaisir libérateur qu’il nous prodigue ».

En 1953 paraît Les gommes d’Alain Robbe-Grillet, dont Nadeau ne parle pas lui-même. Il adorera Dans le labyrinthe : « mieux qu’un excellent roman, une grande œuvre de littérature ». Ensuite, il recense chaque livre des Nouveaux Romanciers. Ceux de Marguerite Duras, « habile à toujours laisser entendre autre chose que ce qu’elle dit » ; de Claude Simon, qu’il a loué le premier, « celui qui se préoccupe le moins de raisonnement, de théories, de systèmes » ; de Michel Butor, en particulier L’emploi du temps. Son enthousiasme est sans réserve pour Nathalie Sarraute, avec L’ère du soupçon en 1956 : « Elle appartient à la classe des chercheurs et des conquérants et se tient ouvertement dans le camp de ceux qui veulent faire exprimer au roman d’aujourd’hui la “réalité humaine” précise et datée qui est présentement la nôtre ».

À la revue Critique, en 1957, il donne une magnifique synthèse, « Nouvelles formules pour le roman ». Nadeau soutient Sarraute contre Robbe-Grillet, lequel « fait bon marché de tous ceux dont l’œuvre s’est édifiée dans la contestation des formules traditionnelles du roman et qui, méconnus comme Kafka, moqués et combattus comme Joyce, incompris comme Faulkner, ont précisément permis la contestation actuelle de leurs propres formules. En se donnant comme seuls adversaires Balzac, Stendhal et Benjamin Constant, Robbe-Grillet se fait la part un peu trop belle ». Autrement dit, les nouveaux romanciers oui, le « Nouveau Roman » non. Aux critiques étrangers il montre que « ce qu’ils tenaient pour un “mouvement” correspondait au plus à des réunions autour d’un micro de quelques individualités marquantes […] bien éloignées de former une “école” dont Alain Robbe-Grillet serait le théoricien et le chef » (1959).

À côté des « nouveaux romanciers », Nadeau sait découvrir des romanciers nouveaux. À commencer par Jean Douassot : « Je n’ai pas coutume de parler des ouvrages dans la publication desquels je me trouve impliqué. Sauf exceptions notables : Malcolm Lowry, Mezz Mezzrow, Henry Miller. À qui j’ajouterai aujourd’hui Jean Douassot, auteur de La Gana, dont le cas me paraît particulier : il jugeait sincèrement son ouvrage impubliable. Il a fallu que la lecture d’Henry Miller le persuade que peut écrire quiconque a quelque chose à dire qui n’ait pas encore été dit ou que personne à votre place ne saurait dire ». Il sait aussi saluer Françoise Sagan, en 1957 : « Pour une fois, nous n’avons affaire ni à une brute ni à une obsédée ni à un bas-bleu pataugeant dans la philosophie et l’obscénité. Et puis Françoise Sagan sait écrire, ce qui n’est pas non plus si commun. Il se pourrait qu’elle soit à la mode parce qu’elle s’est précisément évadée de toutes les modes ». En 1960, un numéro est consacré aux jeunes écrivains français. S’il brocarde le premier Sollers promu par Aragon, il adoube Le Clézio. En revanche, les piques contre la NRF et Paulhan sont constantes : Jean Dutourd est « de pensée médiocre, parfois drôle, mais d’une drôlerie à la Jean Paulhan ». Histoire d’O ? « Tout se termine au plus mal pour O et pour le récit qui nous a fait trébucher de Sade en Cocteau ».

L’espèce humaine

Expression, création, art : la littérature selon Nadeau ne vaut que parce qu’elle parle de l’homme. De façon étonnante, Machiavel et Sade sont présents dans le premier numéro de la revue. Ils y réapparaissent en 1955 : « Machiavel vient à nous chargé d’opprobre. Comme Sade. Et de même que sur la personne de Sade rejaillissent la honte et le dégoût que nous cause le sadisme, Machiavel a été fait le parangon d’une attitude sociale où entrent la duplicité, la ruse et l’hypocrisie. […]. L’homme est un monstre, la société une entreprise d’asservissement de la plupart à quelques-uns. Les bonnes, les utiles vérités premières ! C’est à partir d’elles qu’il devient possible de travailler à l’avènement d’un monde où les Machiavel et les Sade vivront honorés pour leur lucidité, leur courage et l’exemple qu’ils donnent, paradoxalement sans doute, d’une humanité supérieure ».

Fondamentalement, Nadeau aime les écrivains qui sont plus que des écrivains, qui littéralement changent le monde. À cette enseigne, on pourrait peut-être loger André Malraux, dont il loue Le musée imaginaire, s’il n’y avait pas eu le ministre… Et rappelons qu’il conseillait au jeune Georges Perec de lire les Mémoires d’outre-tombe. L’écrivain absolu ? Ce pourrait être justement le fondateur de la IVe Internationale : « Trotsky s’est fait une destinée plus remarquable encore en redevenant, après son évincement du pouvoir, l’écrivain qu’il aurait voulu être et, cette fois, un écrivain qui donne à la littérature des dimensions inhabituelles. […] Les catégories traditionnelles qui distinguent l’auteur, son œuvre, le récit de la réalité et cette réalité elle-même, se fondent en un drame unique qui garde assez de virulence sous sa forme imprimée pour aider encore à l’action. Il était sorti de celle-ci et il y retourne. Ce n’est pas, pour la littérature, un mauvais circuit ».

Robert Antelme est de ceux-là, dont Gallimard réédite L’espèce humaine en 1957. « Quand, il y a dix ans, L’espèce humaine a paru, nous ne savions pas qu’il serait l’un des livres importants de l’après-guerre. En 1947, ou pouvait croire qu’Antelme nous parlait du passé, d’un certain passé historicisé et, par là, inoffensif. En 1957, nous savons que nos vies peuvent relever un jour ou l’autre des traits permanents de sa peinture. Et ce qui nous importe aujourd’hui, ce n’est plus l’explication sociologique du phénomène […] c’est le phénomène lui- même […] réduit, puisqu’il s’agit d’une entreprise humaine, aux hommes qui la font marcher, et à ceux qu’elle broie, en sachant qu’aucun de ces hommes, bourreau ou victime, ne nous est fondamentalement étranger, et qu’avec lui nous pourrions au besoin nous identifier ». Féroce contre Robert Merle et sa « psychologie d’un monstre », Nadeau rend compte du Temps des morts de Pierre Gascar, avec ambivalence du Dernier des Justes d’André Schwarz-Bart et du Sang du ciel de Piotr Rawicz.

Seule exception concernant ce qu’on nomme aujourd’hui la littérature de la Shoah (quand on songe aux débats ultérieurs qui jusqu’aujourd’hui suivront les interdits d’Adorno et de Blanchot), il vante La muraille de John Hersey : « Dans sa préface, Joseph Kessel rapporte une anecdote que les amateurs de “pur document” feront bien de méditer : rencontrant un rescapé du ghetto de Varsovie dans les environs de la gare de l’Est à Paris et lui demandant quelles ont été ses aventures là-bas, “vous n’avez qu’à lire le journal de Noach Levinson”, lui répond ce dernier, ignorant que Noach Levinson est un personnage imaginaire de La Muraille et son journal l’artifice littéraire d’un romancier. […] Le rescapé et le romancier ont vu les événements sous le même angle, l’un en les vivant, l’autre en les recréant. La fiction en ce cas équivaut à la réalité ; elle est la réalité qui “passe la rampe” […] Aussi son ouvrage est-il à la fois, et fondus de manière extraordinaire, une chronique, un document, un roman et en définitive, l’un des plus graves actes d’accusation qu’on ait jamais lus. Acte d’accusation contre les nazis, cela va sans dire, mais les nazis, que cela nous dégoûte ou non, faisaient partie de l’espèce humaine, acte d’accusation contre notre espèce tout entière ».

De Mascolo à Jivago

« Si Staline admire Maïakovski, celui-ci ne dit nulle part qu’il lui rend la pareille. » En 1952, le dernier article de l’année porte sur un choix de textes de Maïakovski par Elsa Triolet. Nadeau cite Trotsky : « L’individualisme révolutionnaire de Maïakovski s’est rallié avec enthousiasme à la révolution prolétarienne, mais ne s’est pas identifié à elle ». À cette contradiction entre vie de l’esprit et adhésion au communisme dont est mort le poète, et que la mort de Staline pourrait amener à modifier, Nadeau consacre dans trois livraisons de la revue trois longs commentaires à l’occasion du livre de son ami Dionys Mascolo – une « confession à peine voilée » de l’auteur exclu du parti avec Marguerite Duras et Robert Antelme. En 1952, juste avant, dans Les temps modernes Sartre avait publié « Les communistes et la paix ». « Quand, par son attitude, il conclut : l’intellectuel doit être communiste, il ne peut pas être communiste, il faut comprendre : l’intellectuel doit être communiste, il ne peut pas être stalinien ». « En voulant prouver que sans le communisme les intellectuels ne sont rien, l’auteur en arrive à montrer que, ralliés au communisme, ils ne font rien et ne peuvent rien faire. Voilà une curieuse conclusion. Sartre est excusable mais Mascolo ne l’est pas de s’asservir à un présent qui n’a de sens que par rapport au passé et à l’avenir. Il est heureux que nous connaissions Mascolo et ne le prenions pas pour un sot. Sartre est un philosophe pur, et c’est du point de vue de sa philosophie qu’il entend justifier le communisme, ou pour être plus précis, le stalinisme. Il ne croit ni à la vérité, ni à la révolution, ni à l’histoire, mais à la liberté qui tout soudain vous fait communiste […] Sartre peut justifier le communisme sans devenir pour autant communiste. Comme autrefois la littérature il a adjoint le communisme à son univers qui est un univers d’écrivain, de moraliste, de philosophe ».

Les mêmes questions plus incarnées reviennent à l’occasion des Mandarins de Simone de Beauvoir, prix Goncourt 1954, au fond le roman des années Combat, mettant en scène Sartre, Beauvoir, Camus et leurs proches, « roman édifiant dans le meilleur sens du terme, roman de la désillusion : désillusion politique, désillusion des intellectuels quant à leurs pouvoirs, désillusions de l’amitié et désillusions de l’amour […], désillusion de l’action […] Pour les personnages principaux de Simone de Beauvoir, on pourrait résumer grossièrement le débat comme suit : faut-il continuer à écrire, en pleine indépendance mais sans savoir pourquoi ni pour qui, ou faut-il abdiquer une indépendance fallacieuse au profit de cette volonté d’émancipation que représentent les communistes ? » Nadeau revient à plusieurs reprises sur ces questions à propos de Raymond Aron (L’opium des intellectuels), très férocement de Maurice Merleau-Ponty (Les aventures de la dialectique), de George Orwell, de l’affaire Pierre Hervé, de Henri Lefebvre…

Après le XXe congrès du Parti communiste de l’URSS, après l’intervention à Budapest et la répression en Pologne, la revue publie une enquête intitulée « Questions aux écrivains communistes et aux autres ». C’est finalement d’URSS et de la littérature que viendra la réponse, qui déplace les questions, de Boris Pasternak avec Docteur Jivago (1958) : « Pasternak ne critique ni la société soviétique ni ses dirigeants; il les ignore […] De cet ouvrage on cherche vainement les racines dans la société soviétique actuelle. On se demande pourquoi et comment elle l’a produit, dans quelle mesure il la reflète. Les contemporains de Don Quichotte furent surpris, j’imagine, au même degré, et ceux des Confessions de Rousseau. Qui nous eût dit, il y a trente ans, qu’Ulysses ou Le Procès n’étaient pas sans liens avec la société capitaliste occidentale ? Le chef-d’œuvre est inattendu et tombe dans le siècle comme un aérolithe ». En 1962, la revue publie un numéro sur les « écrivains soviétiques d’aujourd’hui » sortis du jdanovisme.

La question algérienne

À la différence du communisme, la question coloniale ne divise pas les collaborateurs des Lettres Nouvelles. C’est encore par la littérature, et non d’abord par la politique, que la guerre d’Algérie y fait son entrée, avant même son déclenchement. « On appelait jusqu’à présent “romanciers d’Afrique du Nord” un certain nombre de Français d’Afrique qui ont fait leur carrière littéraire à Paris : Albert Camus, Jules Roy, Emmanuel Roblès entre autres. Ceux dont nous voulons parler, et qui font cette année une entrée en force dans notre littérature, sont Arabes, Berbères, Kabyles, Juifs. […]. Déjà, leur sang neuf vient irriguer les terres un peu desséchées de nos romans psychologiques ou naturalistes, réduire à leur mesure les constructions cérébrales de nos petits néo-classiques ». Maurice Nadeau veut parler de Mohammed Dib, de Mouloud Mammeri et d’Albert Memmi.

En 1956, la guerre est en cours, et d’Algérie surgit Nedjma, là aussi un aérolithe. Ni écrivain d’Afrique du Nord ni assimilé, Kateb Yacine est « un jeune écrivain algérien qui ne ressemblait à aucun autre », que Nadeau compare à Faulkner, la figure de proue « de jeunes écrivains et poètes qui, comme lui, n’entendent utiliser la langue française que comme moyen d’exprimer un monde de pensées et de sentiments, une conception de l’univers profondément arabes […] S’il ne veut pas donner l’impression d’être lui-même son propre traducteur, il doit opérer une conversion difficile et dont on voit peu d’exemples : Kafka, Tchèque et Juif, écrivant en allemand ». Cette même année, Nadeau assassine La chute d’Albert Camus (« Clamence […] figure une projection, assez antipathique, plus sinistre que drôle, du ressentiment »).

De façon générale, 1956 est l’année charnière en France. Comme à propos du communisme, Nadeau écrit nombre de textes définissant le combat anticolonial, mais cette fois-ci contre les « socialistes » et la droite. À commencer par « La sécession des intellectuels » : « Une fois de plus les intellectuels ne sont pas d’accord. C’est agaçant. Alors que toutes les forces de la nation devraient être bandées, nous dit-on, pour conserver à la France son Algérie, alors qu’elles devraient faire bloc derrière l’audacieux gouvernement de Front républicain, c’est le moment que choisissent “certains intellectuels” pour lancer pétitions, protestations et manifestes, pour se constituer en “Comité d’action” contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. » En 1959, La question d’Henri Alleg, qui documente l’usage de la torture par l’armée française, est lu par Nadeau comme une autre Espèce humaine : « Il se veut invincible parce que dans cette tragique partie dont il assume l’enjeu l’humanité ne peut pas perdre ». S’ensuit une « Lettre ouverte à Malraux sur la torture ». En 1960, Les Lettres Nouvelles publient le Manifeste des 121 dont Maurice Nadeau est l’un des rédacteurs avec Maurice Blanchot et Dionys Mascolo, longuement préfacé : « Pourquoi nous sommes parmi les 121 ». Les numéros suivants se font l’écho des débats que le manifeste a suscités en référence à l’affaire Dreyfus. « On ne s’attend pas à ce que les intellectuels se forment un jour en parti, mais le “parti intellectuel” dans le sens où l’entendait Péguy est devenu aujourd’hui une réalité. » En 1966, sa nouvelle revue, La Quinzaine littéraire, devra son titre aux Cahiers de Charles Péguy.

Une littérature internationale

Nadeau l’affirme : « les ouvrages les plus intéressants viennent aujourd’hui de l’étranger ». Les grands phares venus d’ailleurs continuent d’éclairer, des plus évidents (Melville, Conrad, James, Kafka), plus que tous, jusqu’à ceux qui sont dus à Nadeau lui-même : Henry Miller qui arrive à Paris en 1959 et dont il publie La crucifixion en rose ; Malcolm Lowry dont il a fait paraître Au-dessous du volcan en 1950 (« le nombre des admirateurs de Malcolm Lowry n’est pas inférieur à celui des admirateurs de Joyce dix ans après Ulysses »). De façon générale, comme dans les années Combat, c’est « l’âge du roman américain » (Claude-Edmonde Magny) qui se prolonge (de Richard Wright et William Styron aux novateurs William Burroughs, Jack Kerouac, les beatniks…). Au sommet, tel Samuel Beckett dans la littérature française, se trouve William Faulkner, naguère sacré par Malraux et par le Sartre de Situations 1 : « un génie brut abordant le roman sans idée préconçue et le pliant à son propos, renouvelant le genre de fond en comble parce qu’il se moque de toutes les conventions, et n’a pour but que de s’y sentir à l’aise, se livrant à toutes les audaces parce qu’elles lui sont nécessaires. Jamais, sans doute, écrivain fut moins homme de lettres », écrit-il en 1956 à propos de Descends, Moise. « On peut s’interroger longuement sur le fait que tourné le plus souvent vers le passé, il soit en même temps le plus moderne des écrivains d’aujourd’hui ».

Au sein de cette domination étrangère, advient néanmoins un bouleversement majeur. C’est l’étranger lui-même qui change de nature, entre politique et littérature d’abord, grâce au « dégel » et à la décolonisation, grâce à Nedjma et à Jivago. Et puis au fil des numéros apparaissant les écrivains d’Amérique latine (un numéro leur est consacré en juillet 1961) et d’Europe centrale (de langue allemande ou slaves). Ici Jorge Luis Borges, « déroutant et savoureux », « un merveilleux sophiste », puis Alejo Carpentier. Là, L’homme sans qualités de Robert Musil qui l’éblouit, lu plusieurs fois, « antiromanesque au possible », Herman Broch, Miroslav Krleža… En lieu et place des littératures nationales, on voit un champ littéraire mondial se mettre en place. On passe de la Weltlitteratur imaginée par Goethe à la « république mondiale des lettres » telle que nous la connaissons depuis les années 1980, mondialisation versus créolisation, « belles étrangères » dans tous les catalogues et langues françaises au pluriel. La traduction est désormais au centre de la littérature et de la réflexion sur celle-ci. Qu’on songe aussi à la trajectoire posthume d’un des auteurs les plus emblématiques des Lettres Nouvelles, Walter Benjamin.

Cette mutation est peut-être signalée par la réaction de Nadeau à la parution en 1957 (en 1959 en français) de Lolita de Nabokov. On peut la mesurer très exactement si l’on se souvient de la « méprise » de Sartre (curieusement, sans le savoir, parlant comme Drieu) à propos de La méprise en 1939 : « Le déracinement de M. Nabokov, comme celui d’Hermann Carlovitch, est total. Ils ne se soucient d’aucune société, fût-ce pour se révolter contre elle, parce qu’ils ne sont d’aucune société. Carlovitch en est réduit, par suite, à commettre des crimes parfaits et M. Nabokov à traiter, en langue anglaise, des sujets gratuits ». Nadeau, se souvenant très visiblement du texte de Sartre, conclut sa recension de Lolita ainsi : « de ce point de vue, son ouvrage, et ce n’est pas pour le déprécier, apparaît comme une assez belle mosaïque de différentes cultures. Russe, Méditerranéen, Américain, et qui s’exprime par hasard en anglais, il a fait de sa Lolita une fleur hybride nourrie par le fumier de trois ou quatre civilisations. S’il existe un jour une littérature cosmopolite, Vladimir Nabokov pourra se vanter de lui avoir ouvert la voie ». L’écrivain d’aujourd’hui écrit « en présence de toutes les langues du monde », dira Édouard Glissant.

Dans l’histoire de la revue, ce tournant est amorcé par deux évènements initiés par deux écrivains italiens (Ignazio Silone, Elio Vittorini). Les directeurs et quelques-uns des principaux collaborateurs de plusieurs revues littéraires de l’Ouest et de l’Est se retrouvent à Zurich à la requête de Nadeau : « Ils se sont affrontés sur le rôle et la fonction que doit remplir la littérature dans des sociétés de structure et d’évolution différentes, abordant par ce biais des questions politiques assez brûlantes ». Les responsables d’Inostrannaya Literatura, de Znamya, de Twórczość et de Knjizevnost rencontrent ceux d’Encounter, de Tempo Presente. Du côté de Critique et des Lettres Nouvelles, il y a Georges Bataille, Jean Piel, Théodore Fraenkel et Maurice Nadeau, Jean-Jacques Mayoux, Roland Barthes, Jean Duvignaud.

Surtout, à partir de 1961, Nadeau élabore avec Elio Vittorini et la revue Menabo le projet d’une revue internationale qui finit par échouer. En 1964, dans l’un des derniers numéros des Lettres Nouvelles, commentant cet échec, il écrit : « une littérature ne se conçoit plus dans le cadre national. Elle l’a débordé de tout temps par ses grands écrivains. Aujourd’hui, avec la multiplication des traductions, leur rapidité, la langue n’est plus, sauf pour les poètes, un obstacle majeur. Si Gide a attendu cinquante ans avant que Les Nourritures terrestres fût traduit en anglais, Butor, Robbe-Grillet, Claude Simon sont aux devantures de presque toutes les librairies du monde. Beckett, Irlandais qui vit à Paris, qui écrit en anglais ou en français, est représenté à New York ou à Venise en même temps qu’il l’est en France. Les littératures nationales s’influencent, se pénètrent, réagissent les unes sur les autres en des temps très courts ». Et en 1954, il remarquait : « L’écrivain, chez Trotsky, ne se sépare ni de l’historien ni du révolutionnaire, et il est pourtant singulier de penser qu’en d’autres circonstances et en une autre époque, il eût pu tout aussi bien fournir une intéressante “carrière dans les lettres” ».

En 1965, alors que Les Lettres Nouvelles vont laisser place à La Quinzaine littéraire, Nadeau publie et préface Littérature et révolution qui regroupe tous les textes du fondateur de la IVe Internationale sur les littératures russe et française. Le livre se clôt par le manifeste coécrit au Mexique avec André Breton. Il ne me semble pas impossible de voir dans cette littérature internationale, par une sorte de ruse de l’Histoire, une métamorphose du projet politique d’avant-guerre…