Né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe (Martinique), mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France (Martinique) : on pourrait parler d’un siècle Aimé Césaire. Sur cette icône, Kora Véron, qui dirige le groupe Césaire de l’Institut des textes et manuscrits, déjà autrice d’une bibliographie [1], nous propose plus qu’une traditionnelle biographie, une somme encyclopédique sur les Césaire aux temporalités distinctes, voire contradictoires : le poète qui n’a pas cessé de retoucher ses recueils ; l’un des trois inventeurs d’une négritude plurielle dès l’origine et souvent reformulée ; l’homme politique des deux côtés de l’Atlantique, qui souvent varie ; le penseur politique du colonialisme et du communisme ; l’homme de théâtre à l’heure des indépendances.

Kora Véron, Aimé Césaire. Configurations. Seuil, coll. « Biographies », 860 p., 32 €

Le poète, penseur et homme politique – député de la Martinique de 1945 à 1993, maire de Fort-de-France de 1945 à 2001 – avait quitté son « pays natal » en 1931 : « imaginez Rimbaud à Charleville », a-t-il dit un jour au Nouvel Observateur. Et Maurice Nadeau, lors de la parution des Armes miraculeuses, l’imaginait revenant du Harrar. Quatre-vingts ans plus tard, une plaque au Panthéon signifie son entrée symbolique, des centaines de collèges et de bibliothèques portent son nom dans toute la France. C’est cette trajectoire littéraire et historique que cette biographie d’Aimé Césaire retrace, avec des questions qu’elle pose sans d’ailleurs les formuler clairement : comment le Rimbaud du Cahier d’un retour au pays natal a pu de son vivant devenir le Victor Hugo du Discours sur le colonialisme, c’est-à-dire un écrivain national ?

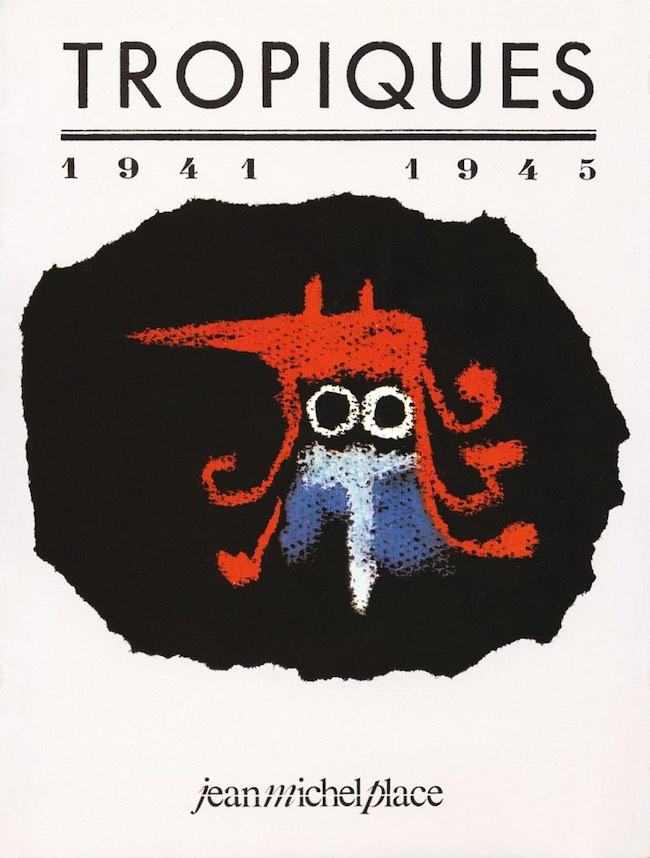

Et surtout de quelle nation ? Gisèle Sapiro résumait ici-même le livre d’Anne-Marie Thiesse, La fabrique de l’écrivain national : « Incarnation du génie national, l’écrivain n’en est pas moins consacré pour son génie individuel, qui figure le premier de manière singulière, tout en aspirant à l’universel. Cette croyance fondamentale inaugure l’ère des littératures nationales. […] la poésie est un haut lieu d’expression de ces sentiments, notamment dans la lutte contre l’oppresseur ». En 1941, dans la revue Tropiques fondée avec René Ménil, Césaire dressait le portrait de Charles Péguy en poète national. Lui-même ne l’est ni à la manière de Dante, Shakespeare ou Cervantès, pas plus de Joyce ou de Pessoa, écrivains nationaux posthumes. Il l’est plutôt à la manière du polonais Adam Mickiewicz au XIXe siècle – une icône même, plus proche de Nelson Mandela ou de Martin Luther King.

Cette biographie traverse plusieurs fois l’histoire de la littérature et l’Histoire tout court au moment même où elles se croisent (Seconde Guerre mondiale, déstalinisation, guerre d’Algérie, indépendances africaines). L’un de ses intérêts est également d’en finir avec les légendes dorées (par exemple, les rapports de Césaire avec Breton, lui qui après 1946 sera plus proche de Tzara). Et la somme de Kora Véron est d’autant plus salutaire que nous vivons dans un monde « d’après Césaire » : sans lui, qui sut par exemple « pousser d’une telle raideur le grand cri nègre, que les assises du monde en seront ébranlées », ni Frantz Fanon ni Édouard Glissant, qui furent tous deux ses élèves et pensèrent contre lui, ne seraient les contemporains capitaux qu’ils sont devenus ; sans lui, ni la grande exposition Magiciens de la terre de 1989 ni le musée du quai Branly n’auraient vu le jour ; sans Césaire, pas de Joséphine Baker au Panthéon.

Histoire et littérature, premier épisode : à dix-huit ans, Césaire entre en hypokhâgne dans un Paris qui n’est plus depuis longtemps celui de Jules Verne et des Impressions d’Afrique, déjà loin de Batouala, véritable roman nègre du Guyanais René Maran (Goncourt 1921), de l’Anthologie nègre de Cendrars, des deux voyages africains d’André Gide en 1927-1928. C’est plutôt le Paris de Paul Morand avec Magie noire (1928), du Bal nègre, du jazz. 1931 est une année exceptionnelle avec l’Exposition coloniale, près du bois de Vincennes, contre laquelle manifestent les surréalistes, et dont sont issus le musée de l’Homme et le musée des Colonies ; c’est aussi l’année d’Aden Arabie de Paul Nizan.

Dans ce Paris que décrira Michel Fabre (La rive noire. Les écrivains noirs américains à Paris 1830-1995, éd. André Dimanche, 1999), Césaire fréquente à Clamart le salon des sœurs Jane et Paulette Nardal, éditrices de la Revue du monde noir, où il croise les écrivains de la Harlem Renaissance (dont Langston Hughes et Claude McCay). Mille fois racontée, une rencontre fondatrice a lieu, au Quartier latin, entre cet élève dont les ancêtres ont été déportés et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor en 1936. C’est lui qui lui met dans les mains Histoire de la civilisation africaine de Leo Frobenius. Il retrouve le Guyanais Léon-Gontran Damas, rencontré en 1925 au lycée Schœlcher, qui va en 1937 faire paraitre Pigments avec une foudroyante préface de Robert Desnos et une couverture de Frans Masereel. Ce sont les deux autres membres du trio fondateur de la négritude.

C’est dans la troisième livraison de la revue L’Étudiant noir, en mai-juin 1935, que Césaire écrit le mot pour la première fois, dans un article : « Négreries : conscience raciale et révolution sociale ». Avec le trio fondateur, c’est déjà toute l’histoire « des » négritudes jusqu’à aujourd’hui qui s’écrit mais aussi leurs divergences : avec Senghor le Sérère, l’Afrique réelle, atavique et idéalement une ; avec Césaire le Martiniquais, l’Afrique des racines imaginaires mais aussi le descendant d’esclave ; et avec Léon-Gontran Damas, sûrement par anticipation le plus proche de la « créolité » et de la diaspora. Avec Veillées noires (1943), un florilège de contes réunis au retour d’une mission officielle en Guyane, Damas prend conscience des « trois fleuves qui coulent dans [ses] veines », à la fois amérindiennes, créoles et africaines, confie-t-il dans Black Label. En 1947, il publie une anthologie, Poètes d’expression française, au même moment que celle de Senghor que préfacera Sartre. Devenu député de la Guyane en 1948, Damas siégera à l’Assemblée nationale jusqu’en 1951. À la revue Présence africaine, en 1966, il donne « Nouvelle somme de poésie du monde noir ». Dès le premier jour, « nègre » se dit en plusieurs sens, universels mais différents.

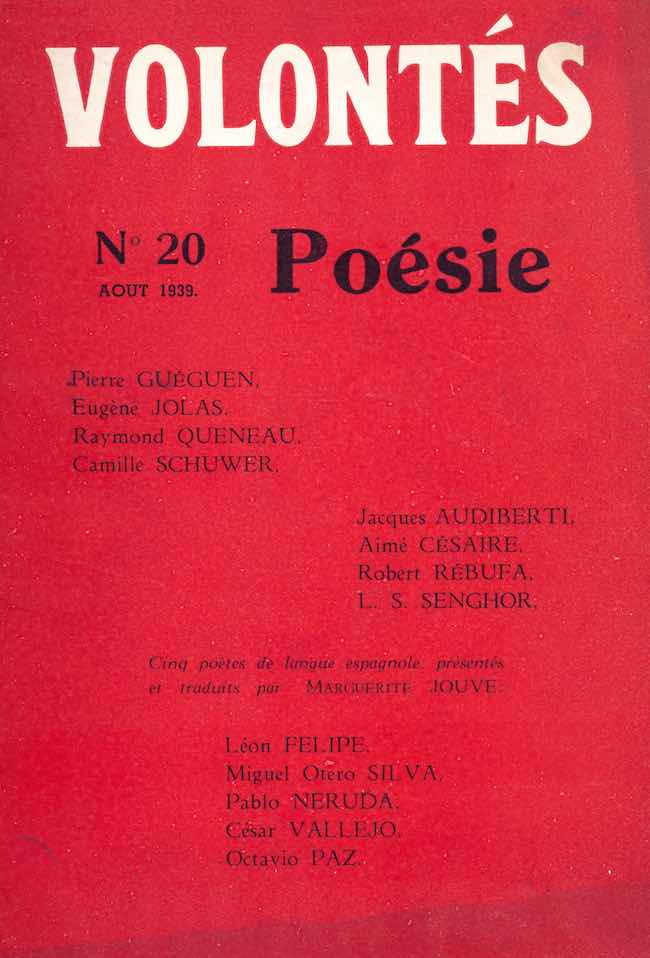

Histoire et littérature, deuxième épisode : le grand cri de la négritude. Cahier d’un retour au pays natal, patchwork d’écritures, prose et vers libres mêlés, commencé lors de la préparation du concours de l’École normale supérieure, va coïncider avec la Seconde Guerre mondiale, son début et sa fin : une première édition en 1939 dans Volontés, revue d’Eugène Jolas ; une seconde en mai 1944 dans Tropiques. Dans ce poème halluciné, il y a d’emblée deux « pays natals » que sépare l’océan de la traite et du bateau négrier : l’Afrique, lieu de mémoire fantasmé, et les trop réelles Antilles. Le poète est écartelé entre retour réel et retour rêvé.

Césaire est tout autrement écartelé entre ses deux immenses parrains qui incarnent les deux principaux mouvements français du siècle et l’adoubent dans la « République mondiale des lettres ». En préface à l’édition originale (la troisième, donc) en métropole du Cahier d’un retour au pays natal, publiée chez Bordas en 1947 après une édition chez Brentano’s à New York, André Breton, arrivé en Amérique en 1941 via la Martinique avec nombre d’intellectuels dont Claude Lévi-Strauss et Anna Seghers, signe Un grand poète noir : « la cuve humaine portée à son point de plus grand bouillonnement ». Césaire pour Breton est l’auteur du « plus grand monument lyrique de ce temps » : « la parole d’Aimé Césaire belle comme l’oxygène naissant ».

On retrouve ensuite le Cahier et Les armes miraculeuses, colonne vertébrale de l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Senghor (1948). Cette fois-ci, l’ouvrage est préfacé par Jean-Paul Sartre ; « Orphée noir » (la préface s’intitule ainsi) est le symétrique des Réflexions sur la question juive : de nouveau, la question du regard, mais à l’envers – il s’agit de rendre visible « l’homme invisible » analysé par Ralph Ellison : «Voici des hommes noirs debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d’être vus. Car le blanc a joui trois mille ans du privilège de voir sans qu’on le voie ». Sartre dispute son bien à Breton. « L’originalité de Césaire est d’avoir coulé son souci étroit et puissant de nègre, d’opprimé et de militant dans le monde de la poésie la plus destructrice, la plus libre et la plus métaphysique, au moment où Éluard et Aragon échouaient à donner un contenu politique à leurs vers ». Là où Breton en fait un surréaliste majuscule, Sartre fait de Césaire un prophète du prolétariat. À ces amis d’un temps, il convient d’ajouter ceux de toujours, Michel Leiris et le peintre Wifredo Lam.

Histoire et littérature, troisième épisode. Entre 1950 et 1956, alors que le stalinisme implose et que les guerres coloniales démarrent, Aimé Césaire compose deux manifestes qui forment comme un diptyque, dans une écriture qui tient de Lautréamont et de Ducasse (dans Tropiques, en 1943, il a signé un texte sur lui), volcanique, mélange de rhétorique et de terreur, pour reprendre les catégories de Jean Paulhan. En deux textes, il dit tout sur le siècle, nord-sud-est-ouest, jusqu’à aujourd’hui. En 1950, le Discours sur le colonialisme massacre toutes les justifications culturelles des empires coloniaux. Au centre, cinq ans après la guerre, le nazisme : « Oui, il vaudrait la peine d’étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d’Hitler et de l’hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation contre l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique ».

Le petit livre du député du PCF, publié par la maison d’édition communiste Reclam et préfacé par Jacques Duclos, se clôt sur un appel au prolétariat. Mais, au moment du quatorzième congrès du PCF et alors que le parti a voté les pleins pouvoirs algériens à Guy Mollet et que Budapest se soulève, Césaire le quitte. Le 24 octobre 1956, il publie une Lettre à Maurice Thorez : « je dis qu’il n’y aura jamais de variante africaine, ou malgache, ou antillaise du communisme, parce que le communisme français trouve plus commode de nous imposer la sienne ». « L’heure de nous-mêmes a sonné », conclut Césaire. Deux mois plus tard, il fonde le Parti Progressiste Martiniquais.

Autre préfacier du Cahier à Cuba, Benjamin Péret, l’auteur du Déshonneur des poètes, écrit contre Aragon. Entre les deux manifestes, en 1955, un conflit oppose Césaire au poète. Alors qu’Aragon entendait définir ce que doit faire une « poésie nationale », dans Aimé Rimbaud s’est réveillé Aimé Hugo. Au jeune poète haïtien René Depestre qui entendait obéir à Aragon, il envoie une Lettre-poème : « Sans rime / toute une saison / loin des mares / moi te faisant raison / rions buvons et marronnons / et pour le reste, que le poème tourne bien ou mal sur l’huile / de ses gonds / fous t’en Depestre, fous t’en laisse dire / Aragon ». Il y a là comme une condensation des deux autres manifestes, comme leur cœur littéraire. « La poésie était pour moi le seul moyen de rompre avec la forme régulière française qui m’étouffait », écrira Césaire à Depestre.

« Ce jour sera marqué d’une pierre blanche. Si depuis la fin de la guerre, la rencontre de Bandung constitue pour les consciences non européennes, l’événement le plus important, je crois pouvoir affirmer que ce premier Congrès mondial des hommes de culture noirs représentera le second événement de cette décade. » C’est Alioune Diop, le fondateur de Présence africaine, qui est à l’origine de ce « Bandung culturel » à la Sorbonne du 19 au 22 septembre 1956, appelé par toutes les intelligentsias noires du monde et dont Picasso dessine l’affiche, Tête de nègre. Mais, le 20 septembre, la cassure se produit entre Africains, Antillais et Afro-Américain. Pour ces derniers de la color line, le noir ne suffit pas. Vieille de vingt ans, la négritude commence là une nouvelle et complexe étape de son histoire. Esclavage et colonisation ne se superposent pas. Le plus complet compte rendu de l’évènement sera dû à James Baldwin dans Encounter (« Princes and powers »). Deux autres congrès suivront : Rome en 1959 et surtout (entre-temps, Senghor est devenu président du Sénégal indépendant), le festival des Arts Nègres de Dakar en 1966, qui aura, grâce à André Malraux, sa réplique au Grand Palais et marquera l’entrée de ces arts sur la scène mondiale.

Cela n’empêche pas les universels de s’éloigner : il y a loin de l’universel senghorien (étrangement morcelé : « l’émotion est nègre et la raison est hellène ») au nègre paria de Césaire. Apparaissent aussi des usurpations meurtrières (« l’authenticité » selon Mobutu). C’est en 1962 que l’écrivain nigérian Wole Soyinka, à l’occasion d’une conférence d’écrivains à Kampala, oppose la tigritude à la négritude : « Un tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore ». Césaire et lui débattront à Berlin en 1963. À Dakar justement, en 1966, Césaire déclare : « Mes chers amis, je dois vous dire tout de suite qu’aucun mot ne m’irrite davantage que le mot “négritude” […] La négritude est ce qu’elle est, elle a ses qualités, elle a ses défauts, mais au moment où on la vilipende, où on la dénature, je voudrais quand même que l’on fasse réflexion sur ce qu’était la situation des Nègres, la situation du monde nègre, au moment où cette notion est née, comme spontanément, tellement elle répondait à un besoin. Bien sûr, à l’heure actuelle, les jeunes peuvent faire autre chose, mais, croyez-moi, ils ne pourraient pas faire autre chose à l’heure actuelle si, à un certain moment, entre 1930 et 1940, il n’y avait pas eu des hommes qui avaient pris le risque de mettre sur pied ce mouvement dit de la négritude ».

« La Négritude césairienne est un baptême, l’acte primal de notre dignité restituée. Nous sommes à jamais fils d’Aimé Césaire », écrivent diplomatiquement Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant dans Éloge de la créolité (1989) à l’heure du meurtre du père auquel ils reprochent de s’en tenir à la langue française, aux dépens du créole (qui, pour l’agrégé qu’est Césaire, reste un argot, produit de la situation coloniale). Les jeunes auteurs sont plus proches de Léon-Gontran Damas et de ses trois sources. Leur père choisi est bien plutôt Édouard Glissant qui, à partir du Discours antillais (1981), déploie une intuition poétique et anthropologique qu’il baptise « créolisation » : extension au tout-monde de la composite identité caraïbe qui en est comme le modèle réduit, processus aussi horizontal que la mondialisation est verticale.

À vrai dire, sans négritude (poésie et politique, la reconnaissance), pas de créolisation (poésie et anthropologie, le devenir). Rien ne serait plus erroné que de les opposer ; elles n’appartiennent pas au même plan, se complètent, se renversent, s’incluent l’une l’autre comme une bande de Möbius. En 1987, à Miami, dans son Discours sur la négritude, Césaire répond aux critiques, fait le bilan de la négritude à l’heure des indépendances africaines et des droits civiques aux États-Unis, à partir de sa découverte d’un livre rencontré au Québec : Nègres blancs d’Amérique, de Pierre Vallières (1968). La révolte est « nègre », elle concerne le tout-monde. Au passage, il dit sa dette à la Harlem Renaissance, aux Afro-Américains. Césaire écrivait déjà dans le Cahier : « Partir. Comme il y a des hommes-hyènes et des hommes-panthères, je serai un homme-juif, un homme-cafre un homme-hindou-de-Calcutta, un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas ».

Quittons un instant le volcan poétique pour approcher le grand paradoxe politique de Césaire : il suivit les décisions métropolitaines relatives à son île natale, sans devenir un chef politique pour l’indépendance. De celui qui fut maire de Fort-de-France durant cinquante-six ans, Kora Véron nous restitue la carrière mois par mois. Dès les années 1940, une analogie s’impose entre son écriture française mais non « francophone » en fragments, et les îles et leurs populations déracinées (il faut à ce sujet lire Michel Leiris dans Contacts de civilisations en Martinique et en Guadeloupe, 1955) : « Un mal étrange nous ronge, en effet, aux Antilles : une peur de soi-même, une capitulation de l’être devant le paraître, une faiblesse qui pousse un peuple d’exploités à tourner le dos à sa nature, parce qu’une race d’exploiteurs lui en fait honte dans le perfide dessein d’abolir la conscience propre des exploités », pouvait-on lire dans « Négreries ».

Le poète penseur de la négritude et théoricien mondial ne l’est pas au pays natal. Pour le devenir, Frantz Fanon a dû partir. On peut se demander si le dramaturge ne nait pas de cet écart entre les deux pays, poussière et continent. À l’heure des indépendances, le député-maire Césaire va mettre sur la scène, avec la complicité de Jean-Marie Serreau, les indépendances passées et présentes, leurs échecs. Le Cahier, toujours : « Ce qui est à moi c’est un homme seul emprisonné de blanc c’est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche (TOUSSAINT, TOUSSAINT LOUVERTURE) ». En 1944, enseignant à Port-au-Prince, Césaire en avait rapporté Et les chiens se taisaient, ensuite inclus dans Les armes miraculeuses. Suivront La tragédie du roi Christophe (1961-1963) et Une saison au Congo (1961), à propos de Lumumba assassiné. Enfin, un projet américain, Un été chaud, se transformera en réécriture de La tempête de Shakespeare. Surtout, Césaire écrit Toussaint Louverture : La Révolution française et le problème colonial, un livre d’histoire qui parle aussi du présent des indépendances et, entre les lignes, de la IVe et de la Ve République.

De quelle nation est le poète Césaire ? Poète mondial par l’Afrique et par la France alors au centre de la « République mondiale des lettres », il reste proprement « sans autre nation que le monde ». Last but not least, cette biographie souligne en creux une immense carence éditoriale. Il n’existe aujourd’hui nulle Œuvre complète qui permettrait de donner sa place à ce Rimbaud-Hugo. Il y a bien une importante édition critique (Poésie, théâtre, essais et discours, coordonnée par Albert James Arnold, CNRS Éditions, 2014), mais elle est épuisée. Les Discours politiques (1935-2008) du député-maire emplissent cinq volumes aux Nouvelles Éditions Place, la revue Tropiques a été rééditée en 1978 aux anciennes. Aux éditions du Seuil, se trouvent un fort volume de poésie et les pièces de théâtre. Chez Présence africaine, Toussaint-Louverture, le Cahier et le Discours sont édités mais amputés de la Lettre à Maurice Thorez alors que ces textes mériteraient d’être lus comme ceux de La Boétie ou de Rousseau. Ils restent absents du débat français. Il n’est pourtant pas de textes plus urgents dans la France de 2021-2022. Si Édouard Glissant n’a pas connu Éric Zemmour, Aimé Césaire, un an avant de mourir, a connu le « Discours de Dakar » du président Sarkozy. « L’heure de nous-mêmes a sonné »… Elle sonne encore et toujours.

[1] Avec Thomas A. Hale, Les écrits d’Aimé Césaire. Biobibliographie commentée, 1913-2008 (Honoré Champion, 2013).