« On m’avait fait une gueule […] l’image était toute faite, il n’y avait plus qu’à prendre place ». Dans Vie et mort d’Émile Ajar (écrit en mars 1979, peu avant son suicide, le 2 décembre 1980), son testament, Romain Gary ne cite qu’un seul auteur du XXe siècle, Witold Gombrowicz, Ferdydurke et sa célèbre distinction entre les « gueules » – que les autres m’imposent – et le visage où je me reconnais.

Romain Gary, Romans et récits. Édition publiée sous la direction de Mireille Sacotte. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol., 1 536 et 1 728 p., 63 et 66 €

Maxime Decout, Album Romain Gary. Gallimard, 248 p.

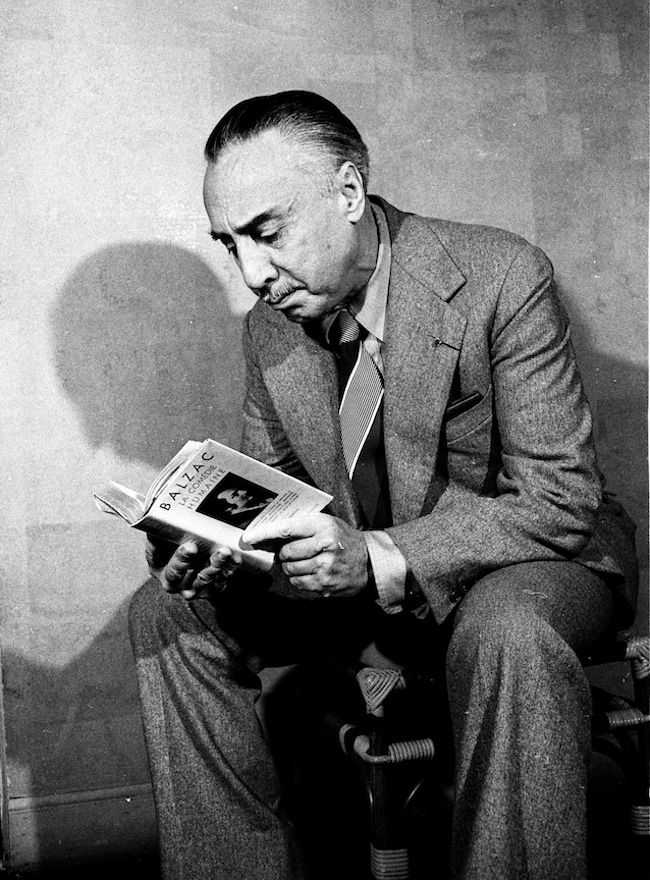

Gombrowicz qui, en tête de son Journal lors de la publication en volume, ajoutait : « lundi moi mardi moi mercredi moi ». D’ailleurs, La nuit sera calme, vrai-faux entretien avec François Bondy, est bâti sur le modèle des entretiens Gombrowicz-De Roux. Des gueules que nous rappelle la superbe iconographie de l’album et qu’analyse Maxime Decout : à commencer par l’invention d’Émile Ajar (les deux Goncourt, 1956-1975, la supercherie réussie) – comme autrement l’aviateur intrépide, le diplomate paradoxal, le Compagnon de la Libération, surgissant en uniforme à Colombey lors des obsèques du Général, le fils enchanté de la mère juive de La promesse de l’aube (1960), deux fois porté à l’écran (Jules Dassin, Éric Barbier), ou l’époux de Jean Seberg en 1963, le consul de France à Hollywood. Depuis sa disparition, ont exploré tous ces Gary deux biographies, antagonistes (Dominique Bona, Myriam Anyssimov), un « Quarto » (Légendes du je) avec neuf titres en 2009, un Cahier de L’Herne (2005), des essais (de Paul Audi à Tzvetan Todorov), nombre de thèses et d’ouvrages, des fictions aussi (récemment, Ariane Chemin et François-Henri Désérable).

Pour un écrivain, le panthéon de la Pléiade est la « gueule » suprême. Aujourd’hui, avec ces deux volumes, Gary y rejoint les « gueules » proposées par Mina Kacew, sa mère, qu’on retrouvera peintes sur les cerfs-volants d’Ambroise Fleury, au premier rang desquelles Victor Hugo. Et le général de Gaulle et Georges Perec… Une gueule, la Pléiade, dont on doit attendre qu’elle fasse en sorte que Gary, « vieux coureur d’aventures », échappe aux « gueules ». De ce point de vue, autant l’Album est parfait et l’appareil critique très complet, autant l’introduction (« Le rire et les larmes ») déçoit. Surtout, le choix des titres est très contestable même si les livres éliminés sont présents dans les notes. On comprend mal les absences : Tulipe, Le grand vestiaire, Europa, La tête coupable, Les têtes de Stéphanie, La nuit sera calme, Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable. Et pourquoi trois des quatre volumes d’Émile Ajar (et non le seul Goncourt) ?

Le grand vestiaire

La promesse de l’aube nous éclaire sur les quatre langues maternelles (polonais, yiddish, russe, français) et sur le père imaginaire : Ivan Mosjoukine. Gary est né à Wilno en 1914, a vécu à Moscou et à Varsovie, arrive à Nice en 1928. Au passage, on peut d’ailleurs regretter que cette Pléiade se soit si peu penchée sur toutes les littératures des langues parlées par l’auteur. Frère évoque Krasinski ; Océan, Slowacki, par exemple. Le premier livre, Éducation européenne, est un véritable manifeste : roman de résistance aux antipodes du genre, des nouvelles parues d’abord en anglais, Forest of Anger, plusieurs langues et plusieurs éditions (salué par Sartre comme par Nadeau, prix des Critiques 1945). Non pas le roman de la France libre ou se libérant dans la France occupée (il ne viendra à cela que dans Les cerfs-volants) mais les maquis de la région de Wilno imaginés depuis Londres. Comme le montre Maxime Decout dans l’Album, ou David Bellos analysant l’histoire cachée du livre dans L’Herne. Première des auto-traductions : six livres d’abord écrits en anglais dont Lady L. et Les mangeurs d’étoiles. Depuis Éducation européenne (1945) jusqu’aux Cerfs-volants (1980), Romain Gary invente une posture inédite, bien au-delà des pseudonymes et des hétéronymes (Émile Ajar) et joue avec les formes (dont le théâtre et le cinéma). Dans la vie (dans l’amour, dans la guerre, dans la diplomatie, Sofia, Berne, New York en 1952, Los Angeles en 1955, La Paz) comme dans les livres, je est tous les autres, tout de suite : Roman Kacew, Gary de Kacew, Gary, Fosco Sinibaldi, Shatan Bogat, François Bondy l’ami, Émile Ajar l’hétéronyme – Lucien Brûlard qui les résume, Stendhal (« Il ne suffit pas de venir au monde pour être né ») ; Il était deux fois Romain Gary, dit Pierre Bayard dans un grand petit livre précurseur en 1990. « Les Mille Gary », dit plus tard l’association de ce nom qui édite la revue Le plaid.

Et ces jeux identitaires vont à contre-courant de toutes les nouveautés de pensée de l’époque. Anachronique Gary, disait Todorov. À commencer par le partage entre vie et œuvre, une « vie-œuvres », écrit Decout : Les racines du ciel, deux ans après la publication posthume du Contre Sainte-Beuve. La vie devant soi et l’invention de Paul Pawlowitch, personnage d’auteur sans œuvre, coïncident avec Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, et Roland Barthes par Roland Barthes et W ou le souvenir d’enfance de Perec qui le contestent. D’autre part, Gary est un écrivain contre l’avant-garde, sans être à proprement parler d’arrière-garde. En étant « grand public », Gary circule entre les genres (roman historique, roman d’aventures, témoignage, roman d’amour, roman policier, science-fiction, reportage) et multiplie les « styles » à la manière de Queneau ou les « écritures » au sens de Barthes, se promène dans leur « grand vestiaire ». Un objet littéraire non identifié qu’on pourrait décrire comme une sorte de mixte d’André Malraux (Éducation européenne) et de Vladimir Nabokov (Europa, Les enchanteurs). Lui aimait à citer Joseph Conrad, Polonais devenu Anglais, qu’il disait relire intégralement chaque année – et qui rôde dans Les racines du ciel ou dans Lady L.

Cette posture inédite mue (comme le python de Gros-Câlin) s’accélère au mitan des années 1960. « Un besoin dévorant de me diversifier, par de nouvelles et multiples identités et de vivre à travers elles une expérience sociale de ce qu’il me faut d’abord créer pour pouvoir ensuite le découvrir, sortant ainsi de l’habitude et de la claustrophobie d’un état individuel, de mon petit royaume du Je », écrit-il dès les premières lignes de Pour Sganarelle (1967), malheureusement non repris ici, que les éditions Gallimard ont longtemps laissé épuisé – aujourd’hui en « Folio ». Un besoin qui fera passer du roman écrit au roman se transfusant dans le réel. Anticipée dans la fiction – Annette Boudin devenant Lady L, elle le possède à partir de 1974 (Gary vient à sa demande de quitter le Quai d’Orsay), « 1974 est l’année où l’aventure de devenir autre semble ne plus connaitre de limites » (Maxime Decout). Les têtes de Stéphanie est écrit en anglais, publié sous pseudonyme (Shatan Bogat) en français puis retraduit en anglais. L’opération échoue, elle réussit avec « l’aventure Ajar » qui fait concurrence à l’état civil de la république des lettres, alors que Gary publie encore sous son nom : loin d’être une simple affaire de double Goncourt, elle l’est de langue, dit Maxime Decout, et une extension de la fiction dans « l’expérience sociale » de la réalité. Tout de suite être tous, et contradictoirement être un seul à être tous. « Moi, moi, moi » : « Je me suis toujours été un autre ».

Tolstoï, Kafka, Cervantès

Frère Océan, tel est le nom de la trilogie qu’en 1965 Pour Sganarelle inaugure. Suivent deux romans (l’un sur Auschwitz, l’autre, en 1968, sur Hiroshima et Mururoa : La tête coupable), il s’agit pour Gary de renaitre. Pour Sganarelle est un essai, un pamphlet, touffu et confus, de plus de 500 pages, histoire sauvage de la littérature du siècle et charnière de l’œuvre (livre curieusement réduit au comique par Mireille Sacotte). Une sorte de Gary mode d’emploi qui inverse et bouscule toutes les pensées du temps et d’abord le temps. De façon borgésienne, il imagine que Don Quichotte vient de paraitre. Il y oppose le roman total au roman totalitaire dans lequel il range toute la modernité (formes et histoire). Il y prône le Picaro, à rebours de toutes les révolutions du roman, à commencer par le Nouveau Roman. Cible principale : Robbe-Grillet qui a publié Pour un nouveau roman en 1962 : « on commence par exclure le personnage dans le roman et on finit par massacrer six millions de juifs ». Derrière lui, Camus et Sartre, Prix Nobel 1964 après Les mots (une autre Promesse de l’aube, une autre mère ?). On sait la formule de Sartre contre Mauriac qui pas plus que Dieu n’est un artiste : pour Gary, en revanche, l’artiste doit être Dieu. Le Tolstoï de Guerre et Paix est le modèle absolu, et ses identités accroissent cette possibilité. Face à Tolstoi et derrière Sartre, Camus et Robbe-Grillet, il nomme Kafka, de façon surprenante pour le lecteur de 2019, dont il fait son ennemi essentiel, à l’origine du roman totalitaire : « pour Kafka, l’homme juif était entièrement contenu dans ‟juif”. L’homme n’est pas seulement mortel : il est aussi mortel. La complexité de l’être ne saurait être comprimée dans un résidu concentrationnaire ».

À la fin des Racines du ciel, une note de l’auteur rappelle dans sa famille les « six morts sur huit » et « parmi mes camarades aviateurs de 1940, cinq survivants sur deux cents ». En mars 1966, en voyage avec Jean Seberg, Romain Gary s’est évanoui à Varsovie sur les lieux du ghetto. On peut se demander quel juif écrivain fut Romain Kacew (jamais évidemment un écrivain juif). Deuxième volume de Frère Océan, La danse de Gengis Cohn : devenu dibbouk, Gengis Cohn habite le nazi Schatz qui l’a tué. « Au fond Gengis (Tartare) et Cohn (juif) c’est moi. » Kaddish pour un comique juif devait être le titre. Comique comme chez le Polonais auteur de Matuga, Marian Pankowski. Ce livre a fait entrer Gary parmi les écrivains classiques de l’ « écrire après Auschwitz ». Mais, aux antipodes tant de la tradition d’Adorno importé en France par Maurice Blanchot selon laquelle le génocide interrompt l’art que de celle d’un Jean Cayrol lazaréen pour qui Auschwitz confirme l’art moderne, Gary est tout le contraire d’un écrivain à l’identité problématique (Perec, Modiano). Le « trou juif » n’est jamais vide, manque ou absence. S’il faut choisir, il serait plutôt proche d’un David Rousset, qui convoque Jarry à l’orée de L’univers concentrationnaire. Toujours dans le trop (Todorov), le trop-plein. Pour lutter contre les « gueules », Gary les multiplie (comme il multiplie les domiciles et les accoutrements). Un trop qui s’épanouira dans Ajar. On a pu parler de « littérature yiddish en français ». Dans Tulipe, son deuxième livre, contemporain des Réflexions sur la question juive de Sartre (survivant de Buchenwald à Harlem), on pouvait lire : « Noir ou nègre. Se dit également juif ». Dans la même ligne, lire le magnifique Chien blanc (1970) sur les droits civiques aux États-Unis. « Les juifs ? le cas extrême de l’homme. » C’est tout. « Les nazis étaient humains. Et ce qu’il y avait d’humain en eux, c’était leur inhumanité », dit Ludo dans Les cerfs-volants. Pour Gary, la Shoah ne brise pas l’Histoire en deux, ni ne suspend l’art. Le vif saisit le mort…

Un corps étranger

« Nous avons le regret mais aussi le devoir de le dire : Romain Gary ne sait pas le français. Il n’existe peut-être pas d’ouvrage aussi lourdement incorrect dans toute l’histoire de la littérature française. Son style est celui d’une exécrable traduction », écrivait en 1956 Kleber Haedens, ancien secrétaire de Charles Maurras. On peut lire des propos semblables d’André Billy à propos de Gengis Cohn, ou Claude Jannoud s’étonnant de « la difficile adaptation de l’âme russe dans le pays de Descartes » (Les cerfs-volants) et… Angelo Rinaldi décelant dans La vie devant soi une « odeur légère mais tenace d’antisémitisme ». Gary disait : « Je plonge toute mes racines littéraires dans mon métissage, je suis un bâtard et je tire ma substance nourricière dans mon ‟bâtardisme” dans l’espoir de parvenir ainsi à quelque chose de nouveau, d’original […] un corps étranger dans la littérature française. […] Ce sont les générations futures […] qui décideront si ce ‟corps littéraire étranger” est assimilable » (La nuit sera calme, 1974). Nous sommes les « générations futures » ; passée de la périphérie au centre, la « créolisation » (Édouard Glissant) est peu à peu devenue notre lieu commun. « Désormais deux œuvres s’écrivent en parallèle avec deux auteurs, deux styles et surtout deux réceptions différentes » (Maxime Decout). D’où, doublant l’invention d’une langue (l’ajar), une stratégie inouïe, dans (et hors) le monde littéraire français pendant quarante ans, dont il reste pour les générations ultérieures à prendre la mesure. L’implosion du champ littéraire accompagne celle de la langue. Dans Vie et mort d’Émile Ajar, Gary brocarde Mathieu Galey et Jacqueline Piatier, gardiens du champ comme Kléber Haedens l’était de la langue. « Tout Ajar est déjà dans Tulipe. » Mais qui donc l’avait lu parmi les « professionnels » ?

Je reviens à Kafka. Gary, qui écrivait et parlait près de sept langues (était autant parlé par elles), pourrait être un écrivain à « l’identité de frontière » ; j’emprunte la formule à Claudio Magris caractérisant les romanciers de l’ex-empire des Habsbourg : « Kafka est lui-même une frontière, les lignes de démarcation et les points de jonction passent à travers son corps qui ressemble à ces lieux géographiques où s’entrecoupent les zones frontalières de plusieurs États ». Gary a constamment parlé du caméléon, emprunté au Potomak de Cocteau, dont il dit avoir raconté l’anecdote au général de Gaulle, et qui apparait dès le chapitre 16 de La promesse de l’aube : il explose, « posé sur un plaid de diverses couleurs ». Une « diaspora dans la tête », dit-il aussi… Gary, au minimum, et bien avant Kundera, écrivain « français » d’une Europe centrale qui s’étend de la Baltique (Wilno) au Pacifique (Los Angeles), via la Bulgarie, capitale Paris (c’est-à-dire Nice, l’Espagne… l’Afrique et…. Londres)… Unique en France : car « France » ne désigne ni un empire défait ni une province du globe, mais une puissance coloniale (dont Gary fut le diplomate conscient de 1945 à 1961) cousue d’une France Libre de rêve, imaginée en Lituanie, réalisée à Londres qui en est le revers, une utopie, une « certaine idée ». Qu’il célèbre à plusieurs reprises dans Life Magazine : « The man who stayed lonely to save France » (1958), « Ode to the man who was France » (1970) et dans France-Soir après la mort du Général. Mina Kacew, la mère disparue en 1941 et ses lettres (fictives ?) et l’appel du 18 juin : les deux seuls points fixes et assurés du caméléon, qui l’empêchent d’exploser. « Chaque fois que je me trouve devant De Gaulle, je sens que ma mère ne m’avait pas trompé et qu’elle savait tout de même de quoi elle parlait. » « Gaulliste » se dit également « juif », a-t-on envie de dire… Gary intempestif absolument, contemporain de demain. Éléphant et cerf-volant à la fois. Au-delà de cette Pléiade, le ticket Romain Gary reste plus que jamais valable.